Эффект Моцарта: музыка помогает учиться или мешает?

Учёные десятилетиями пытаются ответить на вопрос, полезно ли включать фоновую музыку на учебных занятиях. Рассказываем, что об этом известно.

На ошибках правда учатся? Исследователи уверяют, что нет — но это можно исправить

Многие преподаватели и тренеры убеждены в учебной пользе от провалов и неудач. Но чтобы эта польза действительно была, нужно соблюсти ряд условий.

Методы оценки дифференцирующей способности

Дифференцирующая способность (ДС) - способность тестового задания дифференцировать (различать) сильных (способных) от слабых [14]. Рассмотрим несколько методов вычисления дифференцирующей способности.

Метод 1 - вычисление коэффициента дискриминации.

А. В этом методе вычисляется коэффициент дискриминации по формуле:

,

,

где x – среднее арифметическое значение всех индивидуальных оценок по тесту, ![]() - среднее арифметическое значение оценок по тесту у тех испытуемых, которые правильно решили задачу,

- среднее арифметическое значение оценок по тесту у тех испытуемых, которые правильно решили задачу, ![]() - среднеквадратическое отклонение индивидуальных оценок по тесту для выборки, n – число испытуемых, правильно решивших задачу,

- среднеквадратическое отклонение индивидуальных оценок по тесту для выборки, n – число испытуемых, правильно решивших задачу, ![]() - общее число испытуемых.

- общее число испытуемых.

В. Коэффициент дискриминации задачи может принимать значение от -1 до +1. Высокий и значимый положительный коэффициент является показателем того, что задача хорошо разделяет испытуемых с высокими и низкими оценками по тесту. Высокий, значимый отрицательный коэффициент свидетельствует о непригодности задачи для теста. Если значение коэффициента близко к 0, то задачи должны рассматриваться как некорректно сформулированные.

2-й метод – вычисление дискриминативности с применением метода крайних групп.

А. В этом методе вычисляется дифференцирующая способность (дискриминативности) с применением метода крайних групп, то есть при расчете учитываются результаты учащихся, наиболее и наименее успешно справившихся со всем тестом. Как правило, берут от 10 до 30% лучших и худших по результатам выполнения всего теста. Индекс дискриминации задания вычисляется как разность долей испытуемых из высокопродуктивной и низкопродуктивной групп, правильно решивших ее.

![]() ,

,

где ![]() - количество учащихся в группе лучших, верно выполнивших данное задание,

- количество учащихся в группе лучших, верно выполнивших данное задание, ![]() - количество учащихся в группе худших, верно выполнивших данное задание,

- количество учащихся в группе худших, верно выполнивших данное задание, ![]() - общее количество испытуемых в группе лучших,

- общее количество испытуемых в группе лучших, ![]() - общее количество испытуемых в группе худших.

- общее количество испытуемых в группе худших.

В. В этом методе, также как и в предыдущем, индекс дискриминации может изменяться в пределах от +1 (когда с заданием справились все учащиеся лучшей группы и ни один ученик из худшей группы) до -1 (когда складывается обратная ситуация – в лучшей группе никто не справился, а в худшей справились все). Задания с отрицательным значением индекса дискриминации или со значением, близким к нулю, не могут быть признаны удовлетворительными, и в них следует искать существенные ошибки. Показатель индекса дискриминации, больший 0,3, следует признать удовлетворительным.

3-й метод – сравнение средних достижений испытуемых, показавших наиболее высокие и наиболее низкие результаты.

А. Дифференцирующая способность вычисляется по формуле:

![]() ,

,

где ![]() и

и ![]() - средние достижения групп с наиболее высокими и наиболее низкими результатами соответственно (группа испытуемых делится на две равные части).

- средние достижения групп с наиболее высокими и наиболее низкими результатами соответственно (группа испытуемых делится на две равные части).

4-й метод – проведение тестирования дважды в одной и той же группе в течение некоторого периода времени.

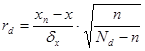

А. В этом методе дифференцирующая способность вычисляется по формуле:

![]() ,

,

где ![]() и

и ![]() - число правильных ответов по тесту, данных во время первого и второго тестирования соответственно, N – число испытуемых [21].

- число правильных ответов по тесту, данных во время первого и второго тестирования соответственно, N – число испытуемых [21].

5-й метод – сравнение результатов выполнения одного и того же теста в разных группах.

А. И в последнем методе дифференцирующая способность вычисляется по формуле [21]:

![]() ,

,

где ![]() и

и ![]() - число правильных ответов по тесту, данных в первой и второй группах,

- число правильных ответов по тесту, данных в первой и второй группах, ![]() и

и ![]() - число испытуемых в каждой из групп.

- число испытуемых в каждой из групп.

Социальная педагогика

Среди сторонников ведущей роли социума в воспитании личности властителями дум современных педагогов остаются заложившие основы социальной педагогики Э. Дюркгейм и Э. Шартье (Ален) (Франция). В основе педагогических взглядов Э. Дюркгейма лежит концепция "стадий цивилизации" и "коллект ...

Подвижные игры в ходе спортивных занятий для детей

дошкольного возраста с детским церебральным параличом в условиях

специализированного детского дома

Подвижные игры имеют особое значение для спортивных занятий, проводимых в гетерогенных группах, так как они способствуют решению вопросов, связанных с удовлетворением предпочтений и потребностей каждого учащегося и реализации цели совместного занятия спортом. В связи с этим подвижные игры: - предст ...

Понятие субкультуры и признаки

Строение социальных отношений в любом обществе предполагает функционирование групп людей (детей, юношей, взрослых), которые объединяются по принципам пола и возраста или по признакам возраста. В нашем обществе это детский сад (дети разного пола, но одного возраста в одной группе), школа (то же само ...

Как Тейлор Свифт стала человеком года... в образовании

Ей уже посвящают учебные курсы в Гарварде, Стэнфорде и других известных вузах! В том числе — юридические и предпринимательские. Рассказываем, почему.

Разделы

- Главная

- Основы педагогической психологии

- История развития педагогической мысли

- Мировые дидактические концепции

- Педагогическое мастерство

- Управление системой образования

- Принципы воспитания

- Раздел